4 - Entscheidungen im Rahmen einer beruflichen Selbstständigkeit treffen

Anforderungen an eine Unternehmerpersönlichkeit

Eine hohe Anzahl von gescheiterten Existenzgründungen zeigen, dass der Schritt in die Selbständigkeit gut überlegt sein sollte. Der Unternehmenserfolg hängt sehr von der Person des Existenzgründers ab. Ein Gründer muss bestimmte persönliche und fachliche Voraussetzungen erfüllen.

- Persönliche Voraussetzungen

- Belastbarkeit: in den jersten Jahren ist die zeichtliche, körperliche und psychische Belastung sehr hoch

- Verantwortungsbewusstsein: muss für seine Entscheidungen einstehen und manchmal gegen die eigenen Interessen verstoßen, im Sinne des Kunden und der Mitarbeiter

- Eigeninitiative: es gibt niemanden der einen antreibt

- Führungseigenschaften: MitarbeiterInnen führen und anspornen

- Risikobereitschaft: viele Entscheidungen sind auch mit einem Risiko verbunden

- Duchtsetzungsvermögen: darf sich nicht entmutigen lassen und muss gegenüber Mitarbeitern und Kunden einstehen

- Entscheidungsfreudigkeit: Entscheidungen müssen in der Gründungsphase schnell erfolgen

- Familiärer Rückhalt: die Familie muss in der Gründungsphase auf vieles verzichten und unterstützen

- Organisationstalent: muss Arbeit verwalten, koordinieren und übertragen

- Fachliche Voraussetzungen

- Fachkenntnisse: ohne eine Ahnung von den Inhalten geht nichts

- betriebswirtschaftliche Grundkenntnisse: Steuerrecht, Vertragsrecht und Rechnungswesen

Chancen einer Unternehmensgründung:

- höhreres Ansehen in der Öffentlichkeit

- Unabhängigkeit

- höheres Einkommen

- Selbstverantwortung und Selbstverwirklichung

Risiken einer Unternehmensgründung:

- Hohe Arbeitsbelastung: Gründungsformalitäten, Auftragsbeschaffung, Arbeitszeiten

- Einkommens- und Vermögensverluste: misslingt eine Unternehmensgründung, dann sind Einkommensverluste die Folge

- Verantwortung: GründerIn trägt nicht nur für sich selbst die Verantwortung, sondern auch für Mitarbeiter und deren Familien

- Verlust der sozialen Sicherung: Selbstständige müssen selbst für ihre soziale Sicherung sorgen (Sozialversicherungen müssen selbst gezahlt werden und werden nicht vom Bruttogehalt abgezogen)

Geschäftsplan

Vor der Ausarbeitung eines Geschäftsplan sollte man sich über die Zielgruppe Gedanken machen. Wenn die Zielgruppe fachfremd ist, müssen eventuell Fachbegriffe erklärt werden. Ein Geschäftsplan sollte nicht länger als 30 Seiten sein, auf technische Details sollte verzichtet werden, einen vollständen aber kurzen Abriss zu Chancen, Risiken und Aufgaben beinhalten und vor allem realistisch und sachlich sein, um nicht unglaubhaft zu wirken. Beim Inhalt kann man sich an folgendem Schema orientieren:

| Zusammenfassung |

|

||||||||||||||||

| Grundinfos über das Unternehmen und rechtliche Verhältnisse |

|

||||||||||||||||

| Idee des Unternehmens (Produkt) |

|

||||||||||||||||

| Markt, Standort und Konkurrenz |

Überprüfung der aktuellen Marktposition. Fakten zur aktuellen Marktsituation, Kunden und Standort. Quellen für Markt- und Datenrecherchen sind:

|

||||||||||||||||

| Zielmarkt |

Marktentwicklung berücksichtigen (Kosten, Absatz) |

||||||||||||||||

| Zielgruppe |

|

||||||||||||||||

| Konkurrenz |

Wettbewerbsanalyse der Konkurrenz:

|

||||||||||||||||

| Standort |

Standortanalyse anhand der Standortfaktoren |

||||||||||||||||

| Marketing und Vertrieb |

Marketingkonzept - wie soll das Unternehmen auf den Markt und die Zielgruppe ausgerichtet werden Vertriebskonzept - Kosten/Nutzen-Analyse der geplanten Absatzwege |

||||||||||||||||

| Preispolitik |

|

||||||||||||||||

| Produktpolitik |

|

||||||||||||||||

| Distributionspolitik |

|

||||||||||||||||

| Kommunikationspolitik |

|

||||||||||||||||

| Management und Personal |

|

Standortfaktoren

Wer ein Unternehmen gründet bzw. mit einem bestehenden Unternehmen expandieren will und deshalb neue Standorte etablieren will, sollte sich über bestimmte Faktoren Gedanken machen. Anhand dieser kann ermittelt werden, ob der Standort für das eigene Unternehmen günstig ist.

Es gibt harte und weiche Standortfaktoren.

Harte Standortfaktoren sind Faktoren, die quantifizierbar sind, z.B. Verkehrsanbindung oder Mietkosten. Weitere harte Standortfaktoren sind:

- Lage

- Transportkosten

- Arbeitsmarkt

- Steuern und Abgaben

- Fördermittel

- Rohstoffverfügbarkeit

- Mitarbeiterentwicklung

- Kundenanzahl

Weiche Standortfaktoren sind eher subjektive Faktoren, z.B. Wohnort der gegenwärtigen Angestellten politische oder bürokratische Verhältnisse.

Weiterhin wird zwischen unternehmens- und personenbezogenen Faktoren unterschieden.

Unternehmensbezogene Faktoren sind Faktoren, die sich direkt auf auf die Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens auswirken, z.B. Konkurrenzlage und wirtschaftliche Lage des Standorts.

Personenbezogene Faktoren sind Faktoren, die die Lebensqualität der Angestellten beeinflussen, z.B. Schulen/Ausbildungseinrichtungen, Freizeitangebot, medizinische Versorgung, Umwelt oder Wohnumgebung.

Im Bezug auf die Betriebswirtschaft kann auch noch zwischen beschaffungsorientierten, also Faktoren, welche sich auf die Versorgung mit Rohstoffen für die Produktion auswirken (z.B. Verkehrsanbindung), produktionsorientierten, also Faktoren, welche Einfluss auf den Produktionsprozess haben (z.B. Mitarbeiter), und absatzorientierten, also Faktoren, die sich auf den Absatz der eigenen Produkte auswirken (z.B. Lage), unterschieden werden.

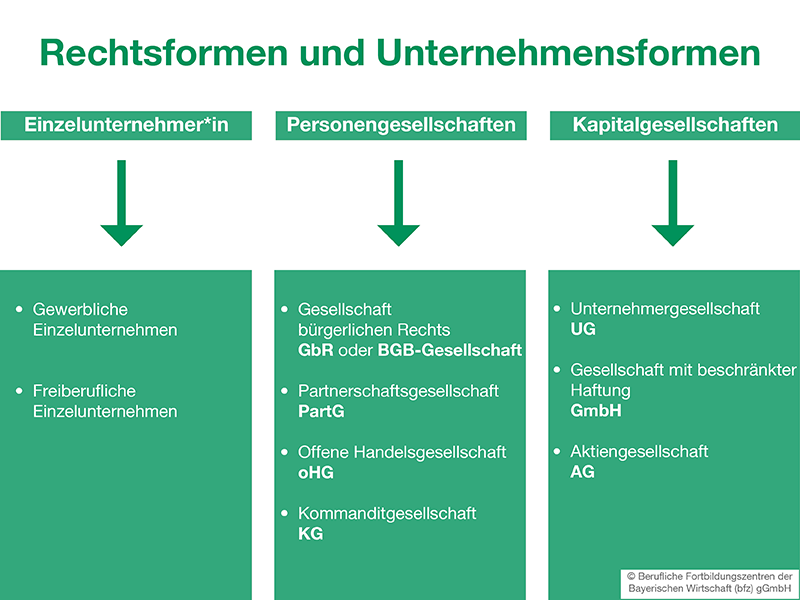

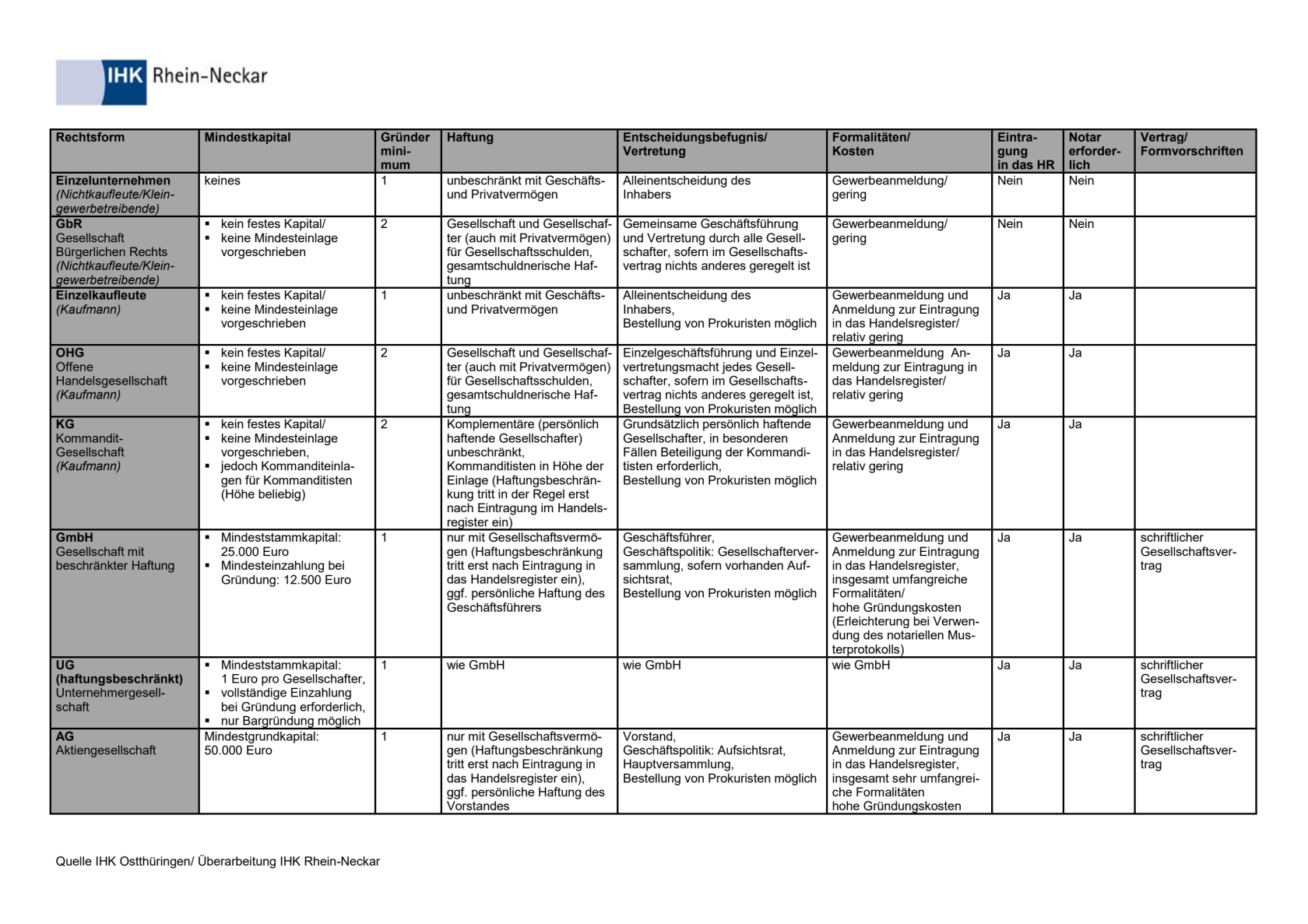

Rechtsformen / Unternehmensformen

Zunächst werden die folgenden Rechtsformen unterschieden:

An die Unternehmensformen sind unter Umständen bestimmte Voraussetzungen gekoppelt, manche Formen müssen bspw. ins Handelsregister eingetragen werden oder sind nur mit mindestens 2 Personen gründbar.

GmbH

undEinzelunternehmung

auswendig

wissen

Kapitalbedarf bei einer Unternehmensgründung (Kapitalbedarfsplan)